- 2019.08.22

- 7576

|

"아버지를 아버지라 부르지 못하고.."

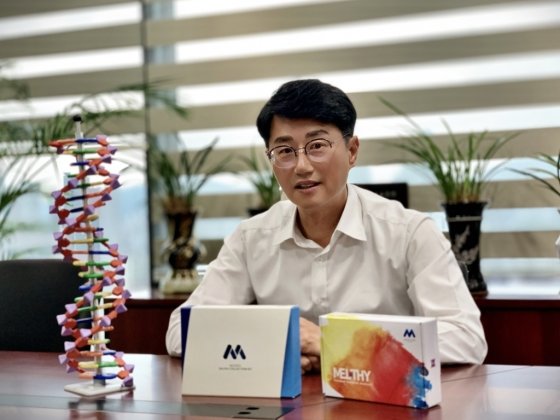

신동직 메디젠휴먼케어 대표가 IR(기업발표) 때마다 꺼내는 얘기다. 투자심사역 앞에서 웬 서자의 설움일까. 이 이야기의 주인공은 규제 때문에 꿈을 마음껏 펼칠 수 없는 'DTC(소비자직접의뢰) 유전자검사 서비스'다.

신 대표는 "DTC로 혈압은 다루면서 고혈압을 언급할 수 없고, 혈당에 대해 얘기해도 당뇨병이라 기재하지 못한다"고 설명했다. 속 시원히 얘기 못하고, 분석능력(기술)이 있어도 시장에서 활약할 수 없는 설움을 홍길동에 비유한 것이다.

DTC는 소비자가 온라인이나 약국 등에서 유전자 키트를 구매해 스스로 검사해볼 수 있는 헬스케어 서비스다. 병원에 갈 필요 없이 검사 기관으로 키트를 배송하면 유전체 분석 기반의 건강정보 피드백이 온다. 해외에서는 암, 치매, 희귀병 등 질병에 관한 검사가 전방위적으로 가능하지만, 국내에서는 혈압·탈모·피부 등 12개(웰니스·미용에 치중)에 대해서만 가능하다. 2016년 보건복지부가 DTC를 허가한 뒤 항목은 여전히 그때 그대로다. 최근 산업통상자원부 규제 샌드박스의 실증 특례 사업과 보건복지부 DTC 시범사업 등을 진행한다고 발표했으나, 공용기관생명윤리위원회(IRB) 문제조차 통과하지 못하고 있다. DTC 항목 확대 등의 상업화는 '제자리걸음'인 셈이다. 의료계와의 갈등도 풀어야할 숙제다.

◇ "국내 DTC 시장의 모순 들어보실래요."

일부 전문가에 따르면 국내 DTC 시장 규모는 2018년 기준 10~15억원. 일본·중국 시장은 이보다 40배가 크다. 세계 시장도 급성장 중이다. 2025년 3조3000억원(美 칼로라마 조사)을 바라보고 있다. 바이오 강국으로 꼽히는 한국 시장이 유달리 작은 이유는 무엇일까.

신 대표는 "결코 국내 소비자 수요가 적은 게 아니다"라고 강조했다. 국내 소비자들은 국내 DTC 제품으로 12개 항목만 확인할 수 있지만, 해외 제품을 사면 별별 검사를 다 받을 수 있다. 한마디로 'DTC 해외 직구'는 상관없다. 해외 소재 기업은 자국에서 유전체 분석을 진행하고 결과를 검사자 메일로 제공하면 되니 당국이 규제하지 않는다. 그저 한국 기업이 이 땅에서 12개 이외의 항목을 검사하면 '불법'이 된다. 국내 시장이 소비자 수요를 따라가지 못하고 위축될 수밖에 없는 이유라는 것이다.

그는 "이러다가는 시장을 외국 기업에게 모조리 뺏기고 경쟁력도 잃을 것"이라며 "이런 상황에서 편법을 쓰는 국내 기업도 생겨나고 있다"고 했다. 국내 기업이 해외 지사를 설립해 해외 DTC 서비스인 양 우회로 국내에서 서비스를 제공하는 것이다.

"신 대표님은 왜 그렇게 운영하지 않느냐"고 물었다. 그러자 "정정당당하게 승부하고 싶다"는 답이 돌아왔다. 다만 규제가 거의 없는 해외 시장에서 전력을 다할 것이라고 했다. 메디젠휴먼케어는 중국과 베트남, 홍콩 인도네시아 등에 이미 해외법인을 두고 있다.

◇ 떠날 것인가 남을 것인가

신 대표는 스스로를 '애국자'라고 말한다. 메디젠휴먼케어의 임직원들은 모두 정규직이라는 게 그에 대한 방증이다. 지난 외환위기로 해고 또는 비정규직의 삶으로 밀린 국민들을 생각하면 고용만큼은 제대로 책임지고 싶다는 마음에서다.

'채용 후 업무가 미숙해도 괜찮다. 잘될 때까지 가르치면 된다.'

'애써 키운 직원들이 경쟁 업체로 이직해도 괜찮다. 국내 바이오 업계가 덩달아 산다.'

신 대표의 '인재 경영지론'이다. 국가에 대한 애정을 알 수 있는 대목이다. 그런 그에게 최근 큰 고민이 생겼다. '본사를 해외로 이전할까'라는 고민이다. 국내 시장에서는 규제 완화 가망이 없으니 조국을 떠나야 할 수도 있다는 생각에서다.

경제학자 앨버트 허시만의 책 '떠날 것인가 남을 것인가'에는 조직이 쇠락의 길을 걸을 때 조직원의 '항의'와 '이탈' 행위에 대해 다룬다. 여기에 영향을 미치는 것은 바로 '충성심'이다. 충성심이 강하면 바로 이탈하기보다 항의를 택한다.

신 대표 역시 적극적 항의의 길을 택해 왔다. DTC 업계 관계자 중에서도 유난했다. 지난 몇 년간 규제 완화를 외치며 보건복지부와 산업통상자원부 등 관련 기관의 문을 수백 번 두드렸다. 그 대가로 신 대표에게는 '애국자'보다는 '호전적인 사람'이라는 꼬리표가 따라다닌다. 미운털도 박혔다. 하지만 실상 변한 게 없다. 이제는 이마저도 힘에 부친다고 한다. '이탈'을 고민하는 배경이다.

그는 "회사 하나 해외로 나간다고 정부가 눈 하나 깜짝할까 싶지만 그 깊은 배경을 깨달았으면 한다"면서 "국내 기술이 선진국뿐 아니라 개발도상국으로 나가면, 머지않아 유전체분석 등을 기반으로 한 AI와 헬스케어 분야에서 그들이 한국의 경쟁 상대가 될 것"이라고 지적했다.

◇ 정부와 산업계에 바라는 것..'전문성'

신 대표는 요즘 몸이 열 개라도 모자란다. 적어도 한 달에 2번은 해외로 나간다. 국내 시장에의 승산이 당장 없으니 해외 시장에 치중하고 있어서다. 내부적으로는 코넥스 시장에서 코스닥으로의 이전 상장을 준비 중이다. 국내 및 해외 투자 유치도 얘기 중이다. 동에 번쩍 서에 번쩍 움직이는 가운데 가장 많이 부딪치는 암초가 있다. 바로 '몰라준다'는 것이다.

그가 투자 유치를 위해 VC(벤처캐피털)와 대기업 등을 접촉했을 때였다. DTC 기술에 대한 이해도가 떨어져 답답했다고 했다. 신 대표는 "DTC를 기술적으로 잘 알고 있다면 '그 나물의 그 밥'으로 바라보지는 않을 것"이라고 했다.

이어 "DTC라고 해서 다 같은 게 아니다"면서 "해외 유전체 분석기기를 들여와 누구나 할 수 있는 사업이라 생각하는데, 고품질 데이터 확보와 분석 능력이 바탕이 되어야 하고 그것이 곧 경쟁력"이라고 설명했다. '옥석 가리기'를 할 수 있는 바이오 업계 전문 투자자들이 많아지길 바라는 게 신 대표의 바람이다.

그는 바이오 벤처 활성화를 위해 '코스닥 패스트트랙' 제도에도 전문성이 더해져야 한다고 주장했다. 이를 위해 정부에서 기술 심사역을 따로 두는 방법을 제안했다.

"기술성평가 시 심사역이 '업계 전문가'들로 구성됐으면 좋겠습니다. 신용평가기관 등이 아니라 바이오 기술을 잘 아는 사람들로요. 개인적으로는 당국에서 '기술 심사진'과 관련해 인재풀을 가동하고 객관적으로 운영하길 바랍니다."